L'entrata nelle BR

La scelta della lotta armata è ormai irreversibile, dopo i fallimenti di LAPP e FAC, Morucci e Faranda, accantonando le diversità ideologiche, entrano, come regolari nelle Brigate Rosse

<

La scelta della lotta armata

Valerio Morucci ed Adriana Faranda hanno ormai da tempo fatto una scelta precisa: la lotta nei confronti dello Stato va fatta anche e soprattutto con azioni violente al di fuori della legalità.

Morucci ha intrapreso questa strada già all’inizio degli anni 70, diventando, il “coordinatore” di “Lavoro Illegale” la struttura parallela di Potere Operaio.

Dopo il congresso di Rosolina del giugno 1973 e lo scioglimento di Potere Operaio vengono meno anche le azioni illegali del gruppo. Molti dei militanti di Pot.Op. continuano la loro attività nei Comitati Comunisti. A Roma ne nascono alcuni. Il più numeroso è il Comitato Comunista Centocelle (CO.CO.CE.) Le lotte sono, più o meno quelle di Potere Operaio: le autoriduzioni delle bollette, la mobilitazione nelle scuole, l’occupazione di case. Anche Morucci e Faranda aderiscono ai Comitati Comunisti che sono uno dei gruppi più importanti delle formazioni antagoniste.

La restaurazione

Nel paese le cose stanno cambiando in fretta. La sinistra extraparlamentare è in grande crisi. Potere Operaio, si è sciolto nel 1973. Lotta continua, anche lei in netta difficoltà, ha tentato alle politiche del giugno 1976, tra mille polemiche, la via parlamentare, presentandosi insieme a PdUP, Avanguardia Operaia e a ciò che resta del Movimento Studentesco. La nuova coalizione: Democrazia Proletaria, ha avuto un risultato estremamente deludente: solo 1,5% dei voti con sei deputati eletti di cui uno, Mimmo Pinto, di LC. Il flop segna la fine del movimento che dilaniato dalle polemiche si scioglie al congresso di Rimini solo 3 mesi dopo.

Sul fronte dei lavoratori la situazione non è migliore. Le lotte spontanee e le contestazioni ai sindacati “ufficiali” sono un antico ricordo. Cgil, Cisl e Uil hanno ripreso il controllo delle rivendicazioni operaie. L’avanzata del Pci alle politiche ha portato alla formazione del 3° Governo Andreotti, il così detto governo della non sfiducia, un monocolore democristiano che si regge sul appoggio esterno del PCI. Quasi in contemporanea alla formazione del governo, i sindacati elaborano un documento in cui affermano che la classe operaia è disposta a fare sacrifici per il miglioramento dell’economia del paese. Ed infatti uno dei primi atti del nuovo governo è un decreto legge che blocca la scala mobile, una delle rivendicazioni principali delle lotte operaie dei primi anni 70.

Manifestazione a Roma del Collettivo Comunista di Centocelle

I Co.Co.Co. e le FAC

La spinta restauratrice che investe il paese rende sempre più impellente una precisa scelta di campo sul tema della lotta armata e sul suo utilizzo all’interno del movimento antagonista.

Nei Comitati Comunisti, come in tutta la sinistra extraparlamentare, la discussione diventa sempre più accesa. Ci sono coloro che pensano che le lotte proletarie, pur nella loro asprezza, devono rimanere negli ambiti della legalità. Altri vedono invece nella lotta armata l’unico modo per tentare di opporsi alla nuova offensiva padronale. Questa parte dei CO.CO dà vita ad una nuova struttura illegale: le FAC.

Faranda e Morucci che già hanno provato a costruire, con risultati fallimentari un’organizzazione armata, i LAPP (Lotta Armata per il Potere Proletario), sono tra i fondatori delle FAC (Formazioni Armate Comuniste).

Tra la fine del 1975 e la metà del 1976 le FAC compiono diverse azioni, la più importante delle quali è il ferimento di Giovanni Theodoli, presidente dell'Unione Petrolifera Italiana.

La discesa a Roma delle Br

Proprio in quei mesi le Brigate Rosse stanno tentando lo sbarco a Roma. Consapevoli della crisi delle istanze più radicali nelle fabbriche del nord, decidono di alzare il tiro e colpire il “cuore dello Stato”.

In fabbrica non si mordeva più, incombeva un senso di sconfitta, non bastava l’azione armata a dissiparlo. C’è stato un momento in cui s’è detto: basta non ha più senso colpire i capi, le dinamiche sono fuori. Se l’alternativa dipende dal mutare degli equilibri nello stato, è chiaro che nei nostri ragionamenti pesano di più i discorsi che si fanno a Roma, i progetti e processi politici al centro, gli accordi e scontri tra partiti. Questi diventano gli elementi di valutazione e questo c’induce a costruire finalmente una colonna a Roma. Ci andiamo nel 1975. Mario Moretti , Brigate Rosse, una storia Italiana (Anabasi, 1994)

A Roma prendono contatti con le altre formazioni che praticano la lotta armata. I NAP (Nuclei Armati Proletari) che operano al Sud ed le FAC di Morucci

…li avevo rincontrati a Roma poi, verso la fine del 1975. Erano arrivati qui da poco e avevano stretto un patto d’azione coi NAP. Loro erano arrivati dal Nord e quelli dal Sud. Entrambi calamitati dal pulsare del «cuore dello Stato». Noi eravamo ancora forti allora, e pensammo non fosse sbagliato incontrarci tutti assieme per verificare la possibilità di un’azione unitaria. Valerio Morucci, La peggio gioventù (Rizzoli, 2004) pag, 87

Gli incontri non portano a nulla di concreto solo scambi di notizie e prestito di qualche arma. Mettono però, in evidenza, secondo il racconto di Morucci, le differenze ideologiche.

Eravamo tutti comunisti, volevamo fare la rivoluzione, un accordo lo avremmo trovato. Sbagliato. Perché loro, le br, non erano comunisti qualsiasi, erano stalinisti. Che è tutto un altro dire, e fare. Per loro non è mai stato più importante combattere il nemico comune quanto annettersi o, nell’impossibilità, eliminare prima tutti quelli che potessero fargli ombra […]Moretti e Bonisoli, si attorcigliavano sulle sedie ogni volta che gli parlavamo del nostro intervento nei quartieri proletari. La lotta sulle bollette del telefono e della luce, l’occupazione delle case, la scuola. Apriti cielo.

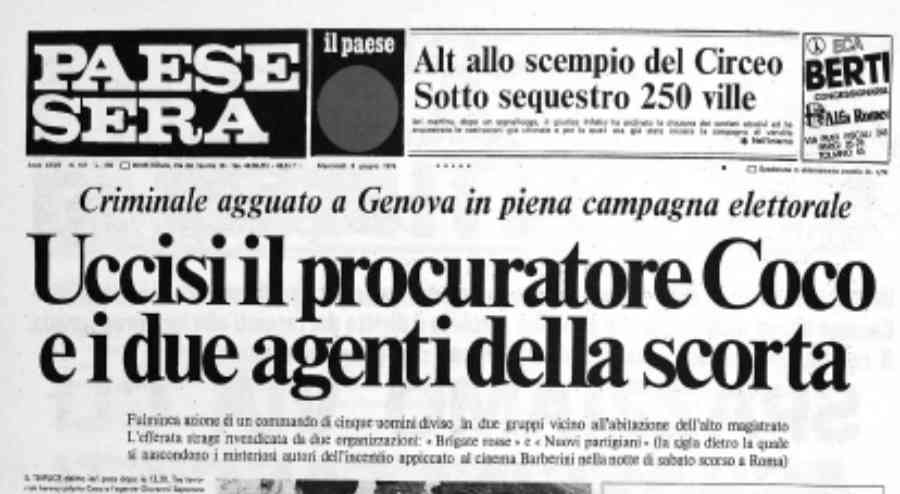

Giusto due giorni dopo che avvenne l’omicidio Coco avevamo una riunione della trilaterale combattente. Incontrai prima in strada il compagno dei NAP. Era d’accordo con me che Coco poteva anche andare bene. In fondo se l’era cercata, rimangiandosi la liberazione dei detenuti politici che aveva accordato in cambio del rilascio del giudice Sossi sequestrato dalle br nel ’74. Ma non dovevano uccidere anche la scorta. Soprattutto quel povero disgraziato che se ne stava in macchina lontano dal luogo del fatto […]Manifestammo i nostri dubbi a quelli delle br. Risposta: «Siamo in guerra con lo Stato, rimangiandosi la parola su Sossi hanno voluto la guerra e l’avranno. Andava eliminata anche la scorta». Sottinteso: «Se non avete il fegato tiratevi indietro». Ibid

8 giugno 1976 a Genova un commando delle Br uccide il Procuratore Francesco Coco

La guida del Movimento proletario

Il problema della guida delle lotte diventa sempre più centrale in tutte le forze antagoniste che praticano la “violenza proletaria”. Le FAC non fanno eccezione e ben presto si dividono. C’è l’ala militarista che considera le Br l’unica struttura in grado di guidare il MPRO. Antonio Savasta, uno dei grandi pentiti delle Br riassume così questa posizione:

[…] compito principale ed esclusivo delle Brigate Rosse fosse di portare l'attacco al cuore dello Stato. Solo a partire da questo era possibile organizzare le masse. In sostanza dovevano essere le Brigate Rosse ad elaborare la linea politica da perseguire, rispetto alla quale l'Autonomia avrebbe dovuto evolversi abbandonando le strutture legali di massa. Interrogatorio Savasta del 09/02/1982 in CM1, vol. 55, pag. 628

Un’ala più “movimentista” si identifica con le idee degli ex capi di Potere Operaio Piperno e Scalzone e vede proprio in Faranda e Morucci i principali sostenitori. Ancora una volta è Savasta a spiegare questa posizione:

Secondo Morucci, Faranda, Rosati e Davoli, le F.A.C dovevano svolgere un ruolo di cerniera tra le Brigate Rosse e l'Autonomia. All'epoca le Brigate Rosse erano impegnate nella lotta alle Istituzioni dello Stato, mentre l'Autonomia portava avanti la lotta sui bisogni delle masse (casa, lavoro, occupazione) Le F.A.C. avrebbero dovuto collegare questo due strategie nel perseguimento di un unico obiettivo che era quello di creare uno Stato rivoluzionario diretto dal proletariato. Ibid

Lo stesso Morucci chiarisce la sua posizione:

Il fatto è che noi non volevamo un’organizzazione che stesse «sopra» il movimento, ma «dentro». Non che portasse a sé i militanti rivoluzionari, ma che portasse a loro la capacità di combattere. Valerio Morucci, La peggio gioventù ( Rizzoli,2004) pag. 86

Dilaniate dalle polemiche le FAC si dividono in tanti piccoli gruppi che si scambiano pesanti reciproche accuse.

Per farla breve, ci provammo per tre anni. Fondando, spaccando e rifondando. Eravamo partiti in tanti: Milano, Torino, Genova, Firenze; e ci ritrovammo a Roma in un pugno. Il dilemma era che tenere insieme le due cose, l’intervento politico e quello militare, riproduceva il solito problema. Quelli responsabili dell’intervento politico privilegiavano i «loro» strumenti, quelli dell’intervento militare i «loro». Ibid

L'ingresso nella clandestinità

Faranda e Morucci, che hanno inanellato un fallimento dopo l’altro, sono ormai ad un bivio: alzare ancora il livello del loro impegno “militare" o rinunciare del tutto alla lotta. Scelgono le Br.

Troppe cose mi sono crollate addosso ultimamente. Sono delusa dalla qualità umana del gruppo con cui ho militato fino a oggi, amareggiata dalle continue fratture, ferita da quelle che mi sono apparse come lotte interne di potere. Quello che cerco non è unicamente solidità organizzativa, ma un sentimento forte di comunanza, di condivisione, di solidarietà. Molto più importante, io credo, della pura efficienza, poiché dovremmo prefigurare, nel nostro stesso modo di essere, quella differente qualità dei rapporti per cui stiamo mettendo in gioco vite che non appartengono soltanto a noi. Per questo credo che la scelta delle Br sia l’unica scelta possibile. S. Mazzocchi, L'anno della tigre, Storia di Adriana Faranda (Baldini e Castoldi, 1994) pag. 71

Ci sembrava che non ci fosse altra via. Avevamo provato per anni a lottare con altri mezzi, a tentare altre strade. Ma non eravamo riusciti a combinare niente. E ormai ci eravamo resi conto che, a parte le Br, non esisteva un’altra organizzazione in grado di praticare la lotta armata. Allora, nonostante la nostra adesione non fosse al cento per cento, decidemmo di accantonare ogni perplessità e di compiere il gran passo. Per noi, all’epoca, era importante il fine. Ed era quindi necessario lasciar da parte le teorie, i dubbi e i tentennamenti.» Ibid, pag. 75

Gli incontri con le Br sono in atto, come visto, da diversi mesi e quando all’inizio dell’estate del 1976 Morucci e Faranda accennano alla volontà di entrare nell’organizzazione i br scesi dal Nord accettano di buon grado

A Roma insieme a Moretti ci sono altri due regolari del Nord: Franco Bonisoli e Carla Brioschi. Abituati alle lotte operaie delle fabbriche, la capitale è un universo sconosciuto. Le forze antagoniste sono frastagliate in mille rivoli; l’università, i comitati di quartiere, i collettivi di grandi aziende di servizi come L’Enel, la Sip ed il Policlinico Umberto I.

I brigatisti girano a vuoto e hanno capito che per far decollare la colonna romana devono per forza puntare sull’eterogeneo “movimento” della capitale.

L’incontro tra Morucci, Faranda e le Brigate Rosse si basa su una serie di compromessi. Da una parte Moretti e gli altri Br rinunciano alla pregiudiziale “operaia” ed alla rigorosa compartimentazione aprendo alla “confusione movimentista” dei romani. Resta però la diffidenza verso le posizioni fin lì espresse dai due ex militanti di Potere Operaio. Dall’altra Morucci e Faranda, mettono da parte, le differenze ideologiche, sperando in un velleitario cambiamento della linea politica operando dall’interno, attratti dall’organizzazione e i risultati delle Br.

Le BR avevano tagliato il nodo. Non c’era separazione tra le due anime. Anche perché, essendo clandestini e provenendo da una minuscola esperienza, di intervento politico non è che ne facessero granché. Era quello il nodo che comunque strozzava. Se eri clandestino, se avevi sacrificato all’attività militare l’internità al movimento, l’organizzazione reggeva. Se invece non volevi sacrificare nulla, tenere insieme e il movimento e l’attività militare, l’organizzazione non reggeva. Valerio Morucci, La peggio gioventù ( Rizzoli,2004)

Le differenze e le diffidenze, però restano e contraddistingueranno tutta la travagliata presenza dei due “romani” all’interno delle Brigate Rosse.

I colloqui tra Moretti ed i due romani vanno avanti per tutta l’estate del 1976. A Morucci e Faranda ,vista l’urgenza di organizzare la colonna e il ruolo che hanno all’interno del movimento romano, viene offerto un percorso privilegiato. Venendo meno ad una prassi consolidata, i due entrerebbero subito come regolari. Dopo un agosto di discussioni e dubbi, specialmente da parte della Faranda, al ritorno dalle vacanze, il 28 Agosto, hanno l’incontro decisivo con Moretti ed entrano in clandestinità.

Morucci, abituato da anni ad agire nell’illegalità si mette subito all’opera nel ruolo di responsabile del fronte logistico. Matteo, questo il nome di battaglia scelto da Morucci, una volta all’interno della colonna, però, si rende conto che praticamente il fronte esiste solo sulla carta.

A quell’epoca quando entrai nelle Brigate Rosse, era il 1976, il fronte logistico era composto da una sola persona: io. A Roma c’erano solo tre militanti regolari erano Moretti, Bonisoli e Carletta Brioschi. Valerio Morucci, Processo Moro, Appello

Molto più travagliata la scelta di Adriana Faranda. L'idea maturata insieme a Valerio e avallata da Moretti, prevede l'ingresso come regolare. Ciò vuol dire interrompere qualsiasi tipo di contatto con le persone esterne all'organizzazione. Soprattutto con Alexandra: la figlia. Il rapporto con la bambina, che ha poco più di 5 anni, è già saltuario ed Adriana, che intravede il suo futuro, sta cercando di staccarsi dalla figlia in modo graduale:

Fino ad allora Alexandra era sempre stata con me ed io prima di staccarmi da lei volevo almeno preparare il terreno. Così cominciai a lasciarla da mamma anche per più giorni di fila. Infine abbandonai casa mia e con Ale andammo a stare da alcuni amici. S. Mazzocchi, L'anno della Tigre, cit., pag. 68

L'abbandonare Alexandra si rivela però una prova troppo impegnativa e, malgrado la scelta presa, al momento di entrare in clandestinità si tira indietro inventando scuse poco credibili. I suoi tentennamenti costringono l'esecutivo delle Br, già diffidente verso i “romani”, a “congelarla” e porre un ultimatum: deve decidere in fretta.

È il momento più difficile della mia vita, [...] Sento che la scelta delle Brigate rosse è l’ultima delle scelte possibili. L’alternativa è rinunciare.[...] Il mio modo di essere mi impone di essere conseguente alle mie convinzioni e al mio percorso politico e umano. Il mio sentimento di madre mi reclama accanto ad Alexandra, e mi dilania il cuore. La mia consapevolezza di madre mi interroga sulle tante Alexandra che preferiamo dimenticare Ibid.,pag. 71

Soltanto a fine anno compie il grande salto ed entra in clandestinità diventando un “regolare” delle Br. Unico flebile segno che la tiene legata alla sua bambina e il nome di battaglia che sceglie: Alexandra quello della figlia. Anche a lei viene assegnato il ruolo di capo del fronte della controinformazione.

Con l’entrata di Morucci e Faranda di fatto nasce la colonna romana delle br.

Lascia un Feedback

★

★

★

★

★